- 时间: 2025-07-29 16:46

在地调研项目的刘嘉莉

在地调研项目的刘嘉莉

美国风景园林师联合会奖(ASLA Awards)被公认为全球景观设计界的"奥斯卡"。自1899年设立以来,其奖项评选以严苛的标准著称,从“生态可持续性”到“社会影响力”,每一届获奖作品都需经受多轮匿名评审的考验,反映着行业最高水准的同时也塑造着景观设计的未来。近期,ASLA公布了2025年度获奖名单,刘嘉莉参与主导的项目再次获得殊荣。刘嘉莉专注于景观建筑和公共艺术。在加入SWA之前,她在中国北京担任景观设计师和项目经理,期间参与过校园开发、住宅综合体、混合用途空间和开放绿地以及独立公共艺术等多种项目,并被多次邀请担任相关领域设计顾问。刘嘉莉拥有德州农工大学的景观建筑学硕士学位,以及可持续城市主义证书。在加入美国SWA规划设计集团以来,她积极参与了中国南部、美国和中东地区的众多项目,涵盖公共绿地、商业开发和私人社区。作为一名六度问鼎ASLA大奖的公共景观艺术设计师,其作品展现了罕见的跨文化理解力。

Q: 作为一位横跨景观设计与公共艺术的实践者,您的设计理念是如何形成的?

刘嘉莉: 我的设计核心始终围绕着“人与自然的关系”。在北京的工作经历让我深刻体会到快速城市化对生态系统的冲击,比如硬质化河道对水文循环的破坏,或高密度开发对公共空间的挤压。而在德州工作期间,我对“可持续城市主义”和“韧性设计”的研究进一步明确了方向——景观公共设计不仅是美化环境的手段,更应成为应对气候危机、修复生态的媒介。例如,我在参与位于休斯敦 Spring Branch 区的一个老旧社区海登公园(Haden Park)项目时,主导了从场地调研、方案制定、排水系统设计以及艺术展示的全过程,我们以社会经济再投资与自然系统修复为双重核心策略,不仅恢复了退化的林地与草原生态,还通过雨水管理系统与环境教育实现绿色基础设施的公共价值,构建了一个真正“ 为所有人服务” 的绿色场所。这种“功能性美学”的理念,也延续到了我的公共艺术创作中。

Q:在SWA任职期间,您作为核心设计成员主导了横跨三大洲的多个标杆性项目,这些项目不仅连续斩获六项ASLA大奖,更创造了多个区域性的生态景观范式。面对如此多元的文化背景和生态挑战,您是如何在设计中实现生态需求与文化语境的和谐统一的?

刘嘉莉:实现这种平衡的关键在于发展出一套"全球思维,在地营造"的设计哲学。生态挑战虽然是普世性的科学命题,但其解决方案必须根植于特定的文化土壤。真正的跨文化设计绝非简单的符号移植或元素拼贴,而是要通过深入挖掘在地智慧,在文化基因中寻找生态问题的创新解法。我坚信,无论是中东绿洲的节水传统、中国山水的人居智慧,还是北美社区的共治理念,这些不同文明对人与自然关系的思考,最终都指向同一个可持续发展的命题。作为设计师,我们的使命就是成为文化的"转译者",将这些积淀千年的生存智慧转化为当代的功能性景观,让集体记忆以公共艺术或生态设施的形式获得新生。

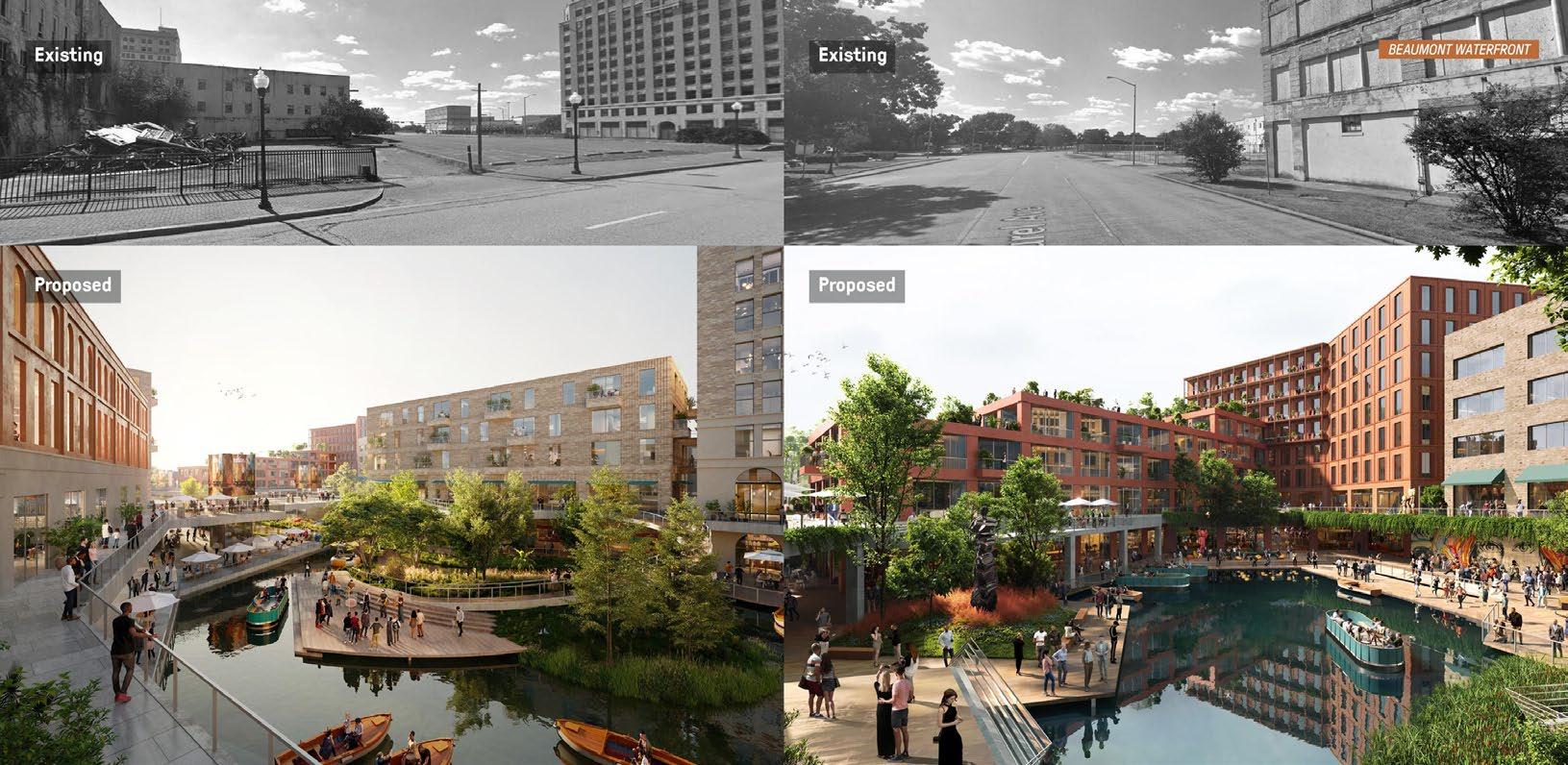

刘嘉莉参与主导的ASLA获奖设计——博蒙特市中心规划(Beaumont Downtown Plan)

刘嘉莉参与主导的ASLA获奖设计——博蒙特市中心规划(Beaumont Downtown Plan)

Q: 您认为公共艺术在韧性城市中能发挥什么独特作用?

刘嘉莉:公共艺术在韧性城市建设中扮演着"情感纽带"和"认知桥梁"的双重角色,将抽象的韧性概念转化为可感知的日常体验,这是传统工程技术难以实现的独特价值。其次,它也是一种"隐性教育"媒介,能让复杂的生态原理变得直观可感,潜移默化地提升公众对环境议题的认知和理解,这种感性认知往往比数据报告更能引发共鸣,激发参与感,当市民不再是被动的接受者,而是积极的参与者时,城市韧性就真正获得了生命力。

Q:作为屡获ASLA大奖的华人设计师代表,您认为新生代应如何在国际舞台展现独特的东方设计智慧?难点在哪里?

刘嘉莉:要警惕陷入"东方符号"的窠臼!真正的文化自信不在于堆砌传统元素,而在于用当代设计思维重构本土智慧。我曾参与评审时发现,评审最珍视的是那些能同时回答"这里需要什么"和"世界需要什么"的作品。最大的困难是建立"双重对话"的能力:既要读懂这片土地独有的空间语言,又要找到与世界共鸣的设计语法。每一届ASLA Awards寻找的都不是文化标本,而是能为全球城市困境提供新思路的活态案例,当投奖者的设计能让纽约评委看懂北京胡同的生态智慧,让伦敦同行借鉴江南水乡的韧性策略时,这就是最好的国际语言。

(文/采访:侯耀晨)